|

| Bildquelle: Wikipedia |

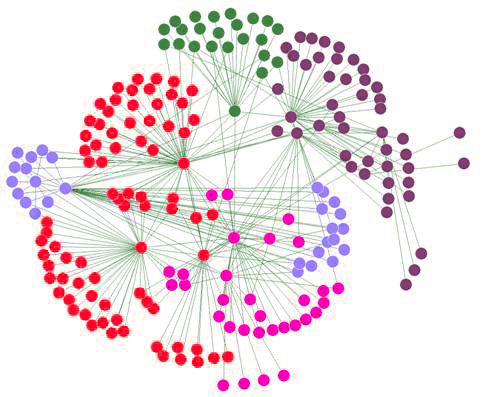

Enterprise 2.0 – Transparenz,

Offenheit und Vernetzung

Wie kann man den Esprit,

Unternehmergeist sowie die Flexibilität, Dynamik, Leistungsbereitschaft und

Motivation eines kleinen, jungen Start-Ups in ein Unternehmen zurück bringen?

Eine vielversprechende Lösungsidee heißt Enterprise 2.0. Der Begriff geht auf

den Harvard-Professor McAfee zurück und bezeichnet den Einsatz von Social

Software wie Wikis, Blogs, Foren etc. zur Projektkoordination, zum Wissensmanagement

und zur Innen- und Außenkommunikation in Unternehmen.

Der Einsatz von Social Software in

Unternehmen ermöglicht einen verbesserten Zugang zu Informationen und Wissen,

indem eine Vielzahl an Benutzern eigene Inhalte publizieren und diese durch

Suchmöglichkeiten mit geringem Aufwand wieder auffindbar sind. So werden etwa

Lösungen zu Problemen in Wikis, Foren oder Blogs dokumentiert und können später

von anderen Mitarbeitern aufgerufen werden. Produktivität und Teamperformance

können ebenfalls erhöht werden, da Social Software die Kommunikation über

räumliche und zeitliche Barrieren hinweg ermöglicht und dabei gleichzeitig die

Zusammenarbeit und Innovationsfähigkeit von Teams erhöht. Mitarbeiter können so

situativ standort- und hierarchieübergreifend vernetzt werden, indem sie z.B.

in Projekt- oder Themengruppen per Blog und Forum jederzeit Inhalte erstellen,

Feedback geben und Lösungen vorschlagen können.

Ein Beispiel auf einfachster Ebene

ist eine Powerpoint-Präsentation: In einem Enterprise 2.0 sind keine Massen von

Mails mit riesigen Dateianhängen und Verwirrung darüber, wer gerade die

aktuellste Version hat, nötig. Social Software ermöglicht es, die Präsentation

in einem virtuellen Teamraum abzulegen und dort in Foren die Inhalte und Veränderungen

zu besprechen. Je komplexer die Aufgabe ist, desto nützlicher kann die Nutzung

von sozialer Software sein.

Das Konzept Enterprise 2.0 erfordert

jedoch bisweilen weitreichende Veränderungen – v.a. in der Unternehmenskultur

und der Unternehmensführung. Manager müssen anders führen, damit Mitarbeiter

selbstorganisierter arbeiten können. Sie dürfen sich nicht fragen, ob ihre

Meinung überhaupt gefragt ist oder sich ihr Chef oder ihre Kollegen über

kritische Beiträge ärgern. Führungskräfte sorgen sich hingegen erfahrungsgemäß eher

um veränderte Machtstrukturen, da sie ihre Herrschaft über Wissen und Verfahren

nicht in unerheblichem Maße aufgeben, wenn sie sich in einem Enterprise 2.0 nun

einer offenen Kommunikation auf der Plattform stellen müssen.

Die Prinzipien von Enterprise 2.0

lauten Transparenz, Offenheit und Vernetzung. "Die Vorbildfunktion der

Geschäftsführung oder des direkten Vorgesetzten, die sich aktiv im internen

Netz bewegen, ist extrem wichtig. Mitarbeiter müssen erleben, dass ihre Beteiligung

nicht nur erlaubt, sondern hoch erwünscht ist, sonst funktioniert das interne

Web nicht als Wissensspeicher und Tauschbörse", meint Professorin Andrea

Back von der Universität St. Gallen.

Social Software ist jedoch nur so

gut wie die Anwender, die sie benutzen. Erst über die erfolgreiche Bedienung

entfaltet sie ihr vollständiges Potenzial für das Unternehmen. Bei der

Einführung kommt es darauf an, nicht nur eine kleine Gruppe an Führungskräften

für die richtige Nutzung der Plattform fit zu machen. Das Leitmotiv muss sein,

mit der ganzen Mannschaft ans Ziel zu gelangen. Für eine erfolgreiche

Enterprise-2.0-Implementierung reicht es also nicht aus, die Software nur

einzuführen. Es bedarf eines guten Projekt- und Veränderungsmanagements, um

alle mitzunehmen. Auch in Zeiten von Medien und Technik macht eben doch der

Mensch den Unterschied.